重庆市药品监督管理局

YAOJIANJU.CQ.GOV.CN

为反映我市药品不良反应监测情况,保障公众用药安全,提升市民用药风险意识,按照《药品不良反应报告和监测管理办法》,重庆市药品不良反应监测中心组织编撰《2021年重庆市药品不良反应监测年度报告》,现将情况通报如下。

一、全市药品不良反应报告总体概况

1、年度药品不良反应/事件报告情况

2021年度全市共收到《药品不良反应/事件报告表》30359份。2008年至2021年,重庆市药品不良反应监测中心累计收到《药品不良反应/事件报告表》313546份,详见图1-1。

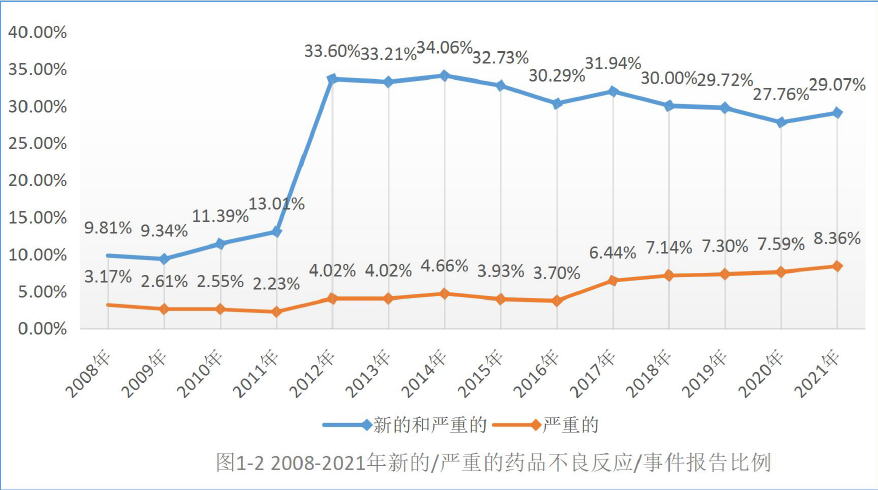

2、新的和严重的药品不良反应事件/报告情况

2021年我中心收到新的和严重药品不良反应/事件报告8828份,占同期报告总数的29.07%。收到严重药品不良反应/事件报告2539份,占同期报告数的8.36%,详见图1-2。

小贴士:

如何认识药品不良反应报告?

药品不良反应是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应。药品不良反应是药品的固有属性,一般来说,所有药品都会存在或多或少、或轻或重的不良反应。

药品不良反应监测是药品上市后安全监管的重要支撑,其目的是及时发现和控制药品安全风险。持有人、经营企业、医疗机构应当报告所发现的药品不良反应,国家鼓励公民、法人和其他组织报告药品不良反应。

经过各方努力,持有人、经营企业、医疗机构报告药品不良反应的积极性已经逐步提高,我市及全国药品不良反应报告数量总体呈上升趋势。严重药品不良反应/事件报告比例是衡量报告总体质量和可利用性的重要指标之一,药品不良反应监测评价工作一直将收集和评价新的和严重反应作为重点内容。新的和严重药品不良反应报告,尤其是严重药品不良反应报告数量多了,并非说明药品安全水平下降,而意味着监管部门掌握的信息越来越全面,对药品的风险更了解,风险更可控,对药品的评价更加有依据,监管决策更加准确。同样,在医疗实践中,能及时了解药品不良反应发生的表现、程度,并最大限度地加以避免,也是保证患者用药安全的重要措施。(小贴士来源:国家药品不良反应监测中心网站)

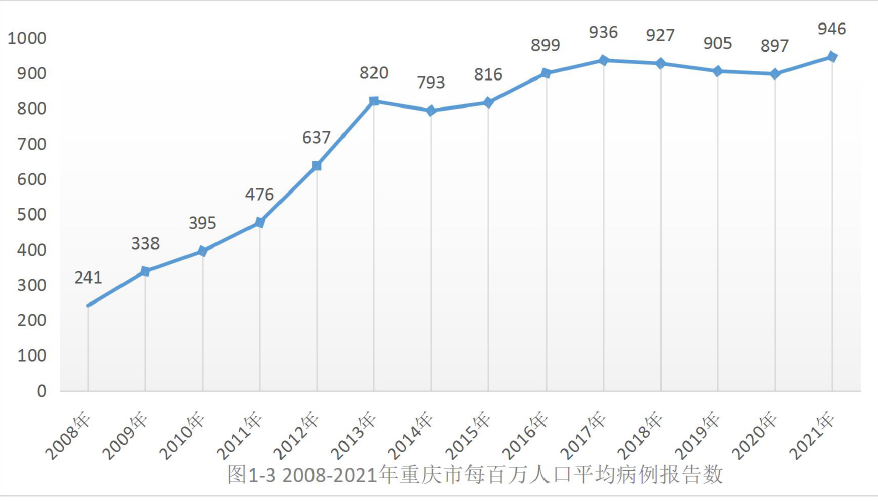

3、每百万人口平均报告情况

百万人口报告数是衡量一个国家或地区药品不良反应监测工作水平的重要指标之一。2021年重庆市每百万人口平均报告数为946份,详见图1-3。

4、区县药品不良反应/事件覆盖率

2021年重庆市药品不良反应监测中心共收到42个区县上报的药品不良反应报告,区县覆盖率100%。

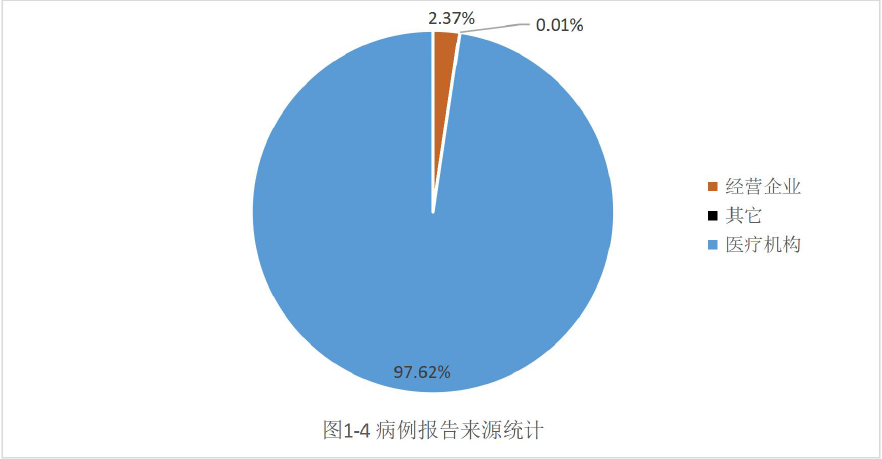

5、药品不良反应/事件报告来源

2021年重庆市药品不良反应/事件报告按照来源统计,来自医疗机构的29636份,占97.62%;来自药品经营企业的721份,占2.37%;来自个人上报2份,占0.01%,详见图1-4。

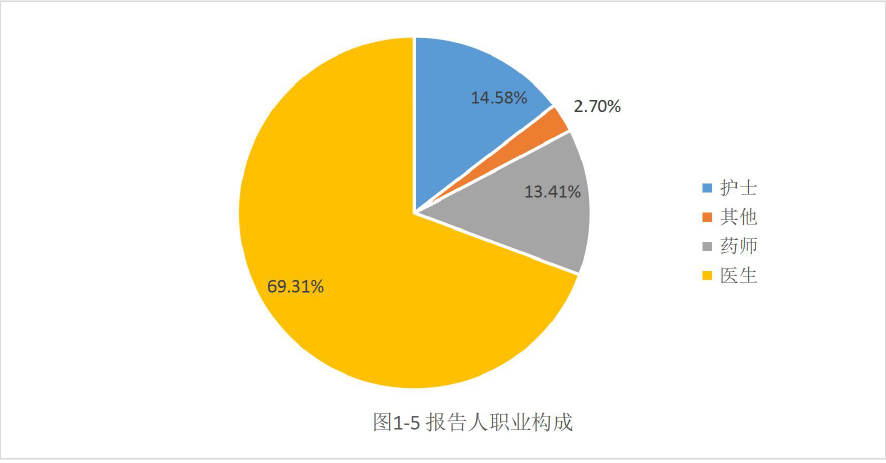

6、报告人职业

2021年药品不良反应/事件报告按照报告人职业统计,医生报告21043份,占69.31%;药师报告4071份,占13.41%;护士报告4427份,占14.58%,其他报告818份,占2.70%。与2020年相比,报告人职业构成基本相同,详见图1-5。

7、药品不良反应/事件报告涉及患者情况

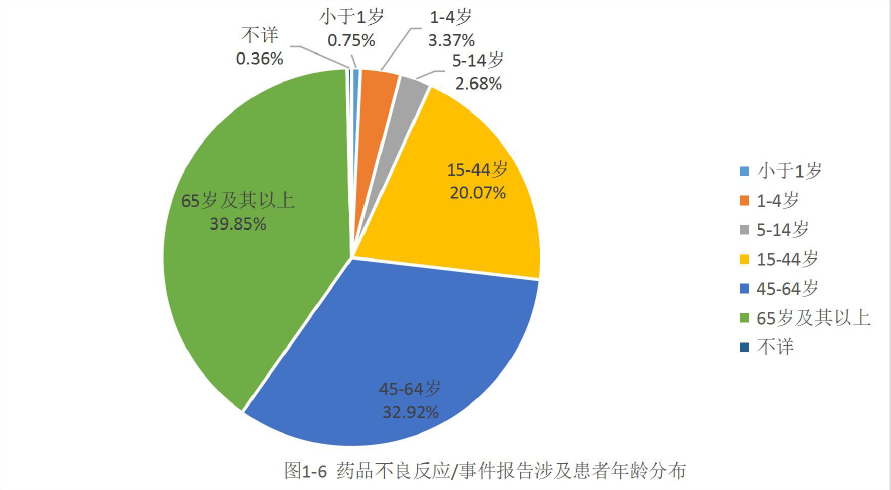

2021年药品不良反应/事件报告中,男性和女性患者比例为0.83:1,女性略多于男性。14岁及以下儿童患者的报告占6.80%,65岁及以上老年患者的报告占39.85%,详见图1-6。

8、药品不良反应/事件报告涉及药品情况

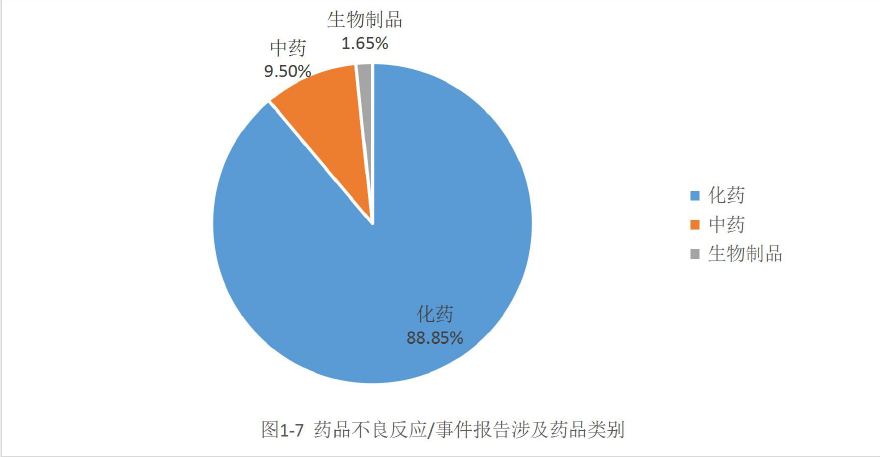

按照怀疑药品类别统计,化学药占88.85%,共涉及958个品种;中成药占9.50%,共涉及588个品种;生物制品占1.65%,共涉及54个品种,详见图1-7。

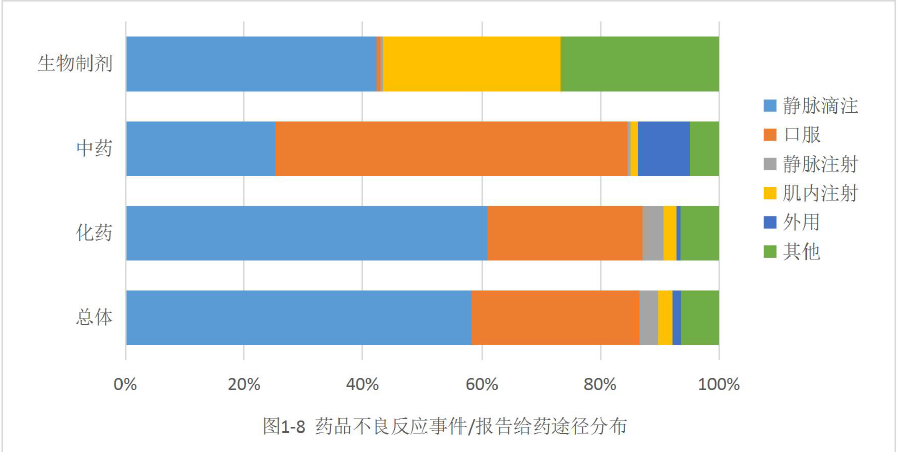

按照给药途径统计,2021年药品不良反应/事件报告中,静脉滴注给药,占58.15%;之后分别是口服给药28.44%,静脉注射给药3.13%,肌内注射给药2.46%,外用给药1.45%,其它给药途径为6.38%,详见图1-8。

小贴士:

怎样合理选择给药途径?

临床上给药途径多种多样,主要包括经胃肠道给药途径和非经胃肠道给药途径。经胃肠道给药途径,即口服给药途径,常见剂型如片剂、颗粒剂、胶囊剂、散剂、溶液剂、丸剂等;非经胃肠道给药途径,即除口服给药途径以外的所有其他途径,如注射给药、呼吸道给药、皮肤给药等,常见剂型如注射剂、喷雾剂、外用溶液剂、滴眼剂、栓剂等。其中,注射给药途径包括皮下注射、皮内注射、肌内注射、静脉注射等。不同给药途径具有不同的临床意义,如口服给药途径,最常用,相对安全、方便、经济的给药途径;注射给药途径,优点是吸收快,药量准确可控,缺点是未经过人体的天然屏障,直接进入体内,可引起组织损伤、疼痛、感染,甚至严重不良反应。临床上应根据用药实际,遵循“能口服给药的,不选用注射给药;能肌内注射给药的,不选用静脉注射或滴注给药”的原则,合理选择给药途径。(小贴士来源:国家药品不良反应监测中心网站)

9、药品不良反应/事件累及器官系统情况

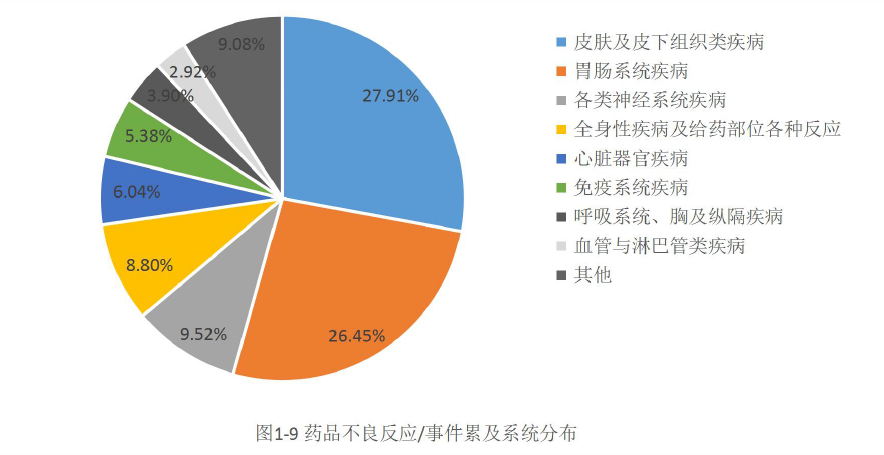

2021年报告的药品不良反应/事件中,皮肤及其附件损害(占27.91%)、胃肠系统损害(占26.45%)和神经系统损害(占9.52%),前三位之和占比63.88%。详见图1-9。

二、化学药品、生物制品监测情况

1、总体情况

2021年药品不良反应/事件报告中,涉及怀疑药品35813例次,其中化学药品占88.85%,生物制品占1.65%。2021年严重不良反应/事件报告涉及怀疑药品3441例次,其中化学药品占91.77%,生物制品占3.62%。

2、涉及患者情况

2021年化学药品、生物制品不良反应/事件报告中,男女患者比为0.85:1,女性多于男性。14岁以下儿童患者的报告占6.74%,65岁及以上老年患者的报告占39.72%。

3、涉及药品情况

2021年药品不良反应/事件报告涉及的化学药品中,例次数排名前5位的类别依次为抗感染药、心血管系统用药、肿瘤用药、镇痛药、电解质、酸碱平衡及营养药。2021年严重药品不良反应/事件涉及化学药品中,报告数量最多的为肿瘤用药,占29.27%,其次是抗感染药,占28.29%。按严重报告占本类别报告比例且严重报告数大于10例次计算,肿瘤用药的严重报告比例最高,为41.96%,其次是麻醉用药及麻醉辅助药,为12.89%。

按剂型统计,2021年化学药品不良反应/事件报告中,注射剂、口服制剂所占比例分别为70.30%和25.35%,其他剂型占4.35%。生物制品中,注射剂、口服制剂占比分别为96.62%和0.45%,其他制剂占2.93%。

4、总体情况分析

2021年化学药品和生物制品不良反应/事件报告情况与2020年基本一致。从不良反应涉及患者年龄看,14岁以下儿童占比较2020年有所降低,提示儿童用药的安全性总体良好;65岁及以上老年患者占比略有提高,提示临床应加大对老年患者安全用药的管理。从药品类别上看,抗感染药报告数量依然居于首位,但占比近年来持续下降,反映出临床抗感染药的使用日趋合理;肿瘤用药占比依然呈上升趋势,其严重报告占本类别报告构成比首位,提示肿瘤用药的安全性风险需持续关注。从药品剂型上看,化学药品报告中注射剂占比均出现继续下降,与总体报告中注射剂不良反应的下降趋势基本一致。

小贴士:

为什么肿瘤用药的严重报告数量日益增多?

今年肿瘤用药的严重报告数上升势头明显,已经超过抗感染药位于严重药品不良反应类别之首。造成这一情况的主要原因有以下四点:1、肿瘤患者往往体质差,基础疾病多,恢复时间长,发生不良反应后康复自愈困难;2、抗肿瘤药物因能有效杀灭清除体内顽固肿瘤细胞,其通常副作用和不良反应种类多,发生率高;3、我国肿瘤患者基数大,且呈逐年增长趋势,仅2020年约457万例新发肿瘤患者;4、肿瘤医药产业发展迅猛,各类新型靶向药物广泛运用临床,患者治疗意愿强烈,通常多次尝试各种治疗方案。

广大医疗机构医师应当注意抗肿瘤药物的临床使用和风险受益分析,谨慎用药,我中心也将重点监测肿瘤用药的相关不良反应,保护公众健康。

三、中药监测情况

1、总体情况

2021年药品不良反应/事件报告中,涉及怀疑药品35813例次,其中中药占9.50%;2021年严重不良反应/事件报告涉及怀疑药品3441例次,其中中药占4.61%。

2、涉及患者情况

2021年中药不良反应/事件报告中,男女患者比为0.75:1。14岁以下儿童患者占4.78%,65岁及以上老年患者占41.27%。

3、涉及药品情况

2021年药品不良反应/事件报告涉及的中药中,例次数排名前5位的分别是三七总皂苷(101例)、银杏叶提取物(85例)、活血止痛(54例)、连花清瘟(48例)、红花黄色素(45例)。2021年中药严重不良反应/事件报告的例次数排名前5位的分别是银杏叶提取物(10例)、三七总皂苷(10例)、参麦(10例)、血必净(6例)、刺五加(6例)。

2021年中药不良反应/事件报告按剂型统计,注射剂占27.60%、口服制剂占55.47%、其他剂型占16.93%。

4、总体情况分析

与2020年相比,2021年中药不良反应/事件报告数量略有下降,严重报告占比下降了1.15个百分点。从药物剂型看,注射剂型占比继续下降,口服制剂占比上升明显,已达到55.47%。从药品品种上看,涉及品种差别不大,排名第一的三七总皂苷例次数远高于其他品种。从总体情况看,2021年中药占总体不良反应/事件报告比例下降了0.53个百分点,但仍需要注意安全用药。